自诞生以来,汽车技术的发展翻天覆地。从最初的蒸汽动力到如今的电动化、智能化,每一次革新都在推动着人类社会的进步。

如今,“舱驾一体”作为一个关键的过渡阶段,成为了行业新的竞争点。

随着智驾和智舱两个板块的域内融合,以及城区NOA的相继落地,智能驾驶成为了2024年最聚焦的竞争领域。同时,单芯片的“舱泊一体”和“行泊一体”等方案也大行其道,以性价比快速覆盖到全系车型。

英伟达和高通等公司已经推出了面向中央计算架构的解决方案,但“舱驾一体”并未立即实现。这场技术趋势的推动者主要是Tier1们,而车企的组织整体性和产业链掌控度等因素将决定每家车企智驾和智舱的推进节奏。

舱驾一体的技术走势正在加速发展,但它的实现仍需时间。

“舱驾一体”发展情况

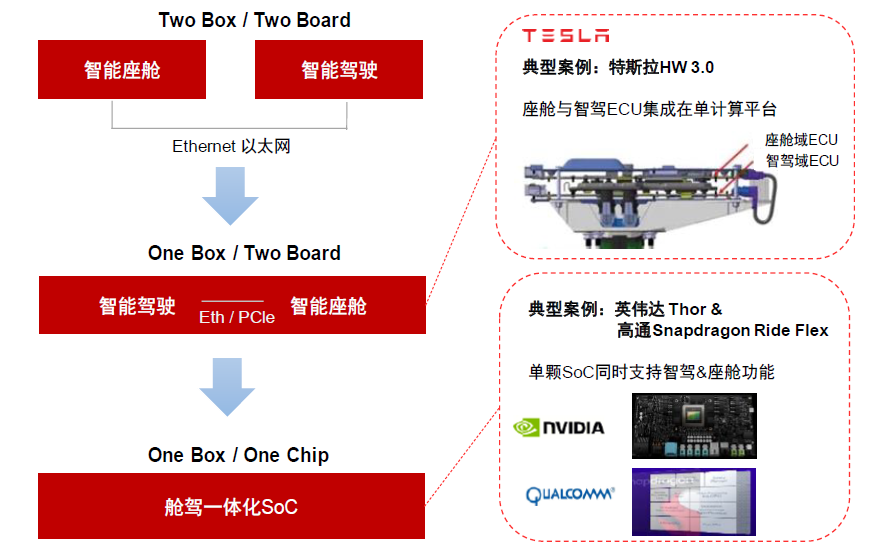

所谓“舱驾一体”,也叫舱驾融合,指的是在车辆设计中将智能驾驶域与座舱域高度集成到中央计算单元中。以期实现硬件、软件和应用的全面打通,从而提升用户体验,同时达到缩短开发周期和降低整车成本的目的。

在传统模式中,智能驾驶域与座舱域是两个独立的系统。而"舱驾一体"的目标是实现系统的一体化,即通过One Box/One Board/One Chip的概念来减少冗余,并提升系统效率。

数据显示,2023年中国市场座舱域控制器的前装标配交付量达到了347.6万套,搭载率上升至16.5%。智能驾驶域控制器的前装标配交付量为183.9万套,搭载率为8.7%。

然而,由于系统集成度的提升,"舱驾一体"的实施面临诸多挑战,包括技术难题、市场接受度以及成本控制等。

从发展阶段来看,One Box方案虽然具有一定的宣传效应和概念验证价值,但其性能提升和成本降低的效果较为有限。相对而言,One Board方案对主板的设计能力提出了更高的要求,这可能促使行业直接迈向更为集成的One Chip方案。

在专业领域内,实现舱驾一体的One Chip方案依赖于SoC芯片的成功量产。

从舱驾一体的成本角度来说,优势方面,从显性成本来说,不论是One Box/One Board/One Chip方案,硬件上都能减少域控投入、芯片投入,以及线束数量、硬件成本都有所下降。

而且,随着供应商数量的降低,供应链的管理成本也相应降低。但,看不见的各种隐性成本却有上升。比如上层生态的迁移、软件的适配复杂度与难度加大等。

英伟达和高通两家发布芯片和解决方案的企业率先发动攻势之下,各有拥趸,车企和Tier1们对此也是纷纷响应。

一场大战一触即发。

“舱驾一体”技术难点

目前市面上还没有一款SoC芯片能够同时具备大的GPU算力和大的NPU算力,因此舱驾整体解决方案实现基本上靠的是多芯片。

两域融合的操作系统的布署有难度,对于座舱域来说,操作系统基于QNX或Andriod语言编写,而智驾域的操作系统大多基于Linux或C++语言,两种操作系统本身就是难以兼容的。

由于智能驾驶与行车安全之间存在紧密的耦合关系,使得智驾域在安全性、稳定性、可靠性以及响应速度等方面的要求明显高于座舱域。

如何充分满足两个域对于安全性、实时性等不同的要求,融合过程中怎么进行不同功能安全等级的隔离、资源调度、跨域适配,以及合理的功耗及成本控制,快速的测试验证和工程化落地,都是不容回避的话题。

在整车电子电气(E/E)架构由传统的分布式向域集中式架构的演进过程中,舱驾一体虽然为整车智能化的演进带来了丰富想象空间,真正落地并不容易。

目前行业內的“整零关系”正在迅速转变。有些新型的OEM合作已由过去的垂直模式变革到现如今的网状模式,即以OEM为中心,电子系统Tier1、软件系统Tier1、半导体供应商Tier2和ICT企业相互协作。

一场更激烈的竞争洗牌与深度整合,正悄然来临。

一起期待这场变革带来的精彩表现。